地域サポート活動とは

京都景観フォーラムでは、地域住民が主体となった景観まちづくりをサポートしています。まちづくりビジョンの策定、地域固有の景観資源の価値の再発見、建築や土地利用に関するルールづくり、まちづくり協議会等の組織づくりなど、エリマネネットの多様な分野の専門家がチームを組み、地域住民の主体性を大切にしながら活動支援を行っています。

代表的な地域サポート活動

- 祇園新橋

- 三条通

- 鴨川運河

- 嵐山

- 藤城学区

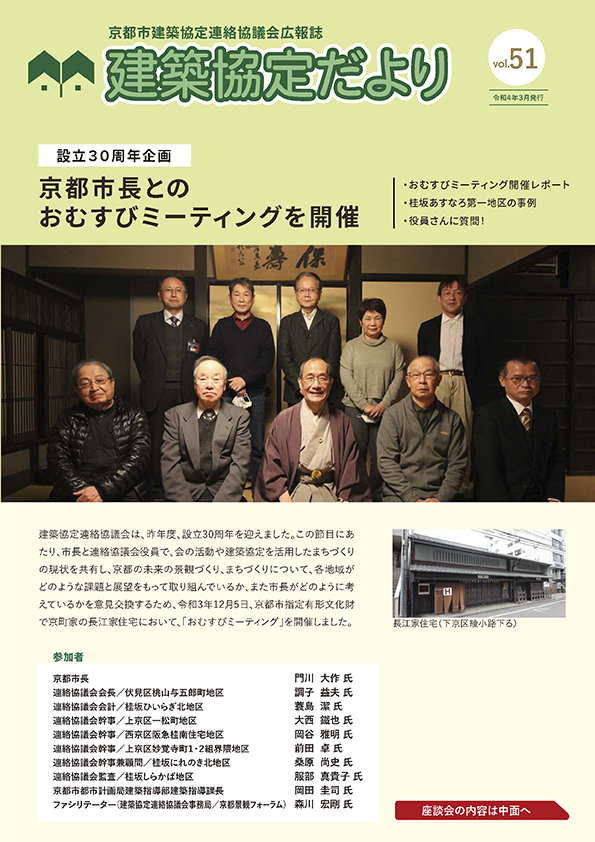

- 京都市建築協定連絡協議会

その他の地域サポート活動

| 高松橋ひろば | 地域のみんなが集まり整備・活用する公共空間 |

|---|---|

| 柊野学区 | まちづくりビジョンの策定及びビジョン推進の支援 |

| 高野東開・西開地区 | 地区計画の策定支援 |

| 修徳学区 | 学区ホームページの運営支援及びまちづくり活動相談 |

| 桂坂学区 | 学区ホームページの運営支援及びまちづくり活動相談 |

| 松ヶ崎学区 | 学区ホームページの運営支援及びビジョンづくり支援 |

| 上鳥羽中唐戸町 | 空き地のコミュニティガーデンとしての活用支援 |

| 笹屋町一丁目 | 地域景観づくり協議会の立ち上げ・運営支援 |

| 待賢学区 | 宿泊施設の立地等まちづくり相談 |

| 久我御旅町 | 地域を自分たちで再評価することを通した建築協定の更新作業 |

関連記事

-

地域サポート

2022.03.25

- 【笹屋町一丁目】地域景観づくり協議会の計画書認定式が行われました

-

お知らせ

2020.11.18

- 【三条】みんなで「街路灯」を考える〜京の三条まちづくりカフェ〜

-

地域サポート

2020.09.13

- 【嵐山】景観づくり計画書の認定式が行われました

-

お知らせ

2020.07.03

- コミュニティガーデン「ohana」からの嬉しいお知らせ

-

お知らせ

2020.02.05

- 【三条】世界の都市での道路空間のデザインを知る ~まちカフェ開催レポート~

-

地域サポート

2020.01.28

- 建築協定連絡協議会 民泊とコミュニティについて考えよう! ~勉強会レポート~